技術力の高さを“魅せる”

“磨きの松一”を定着させる、ふたつの可能性

技術力の高さを“魅せる”

“磨きの松一”を定着させる、

ふたつの可能性

研磨の技術力を伝えるために。松一の新たな挑戦。

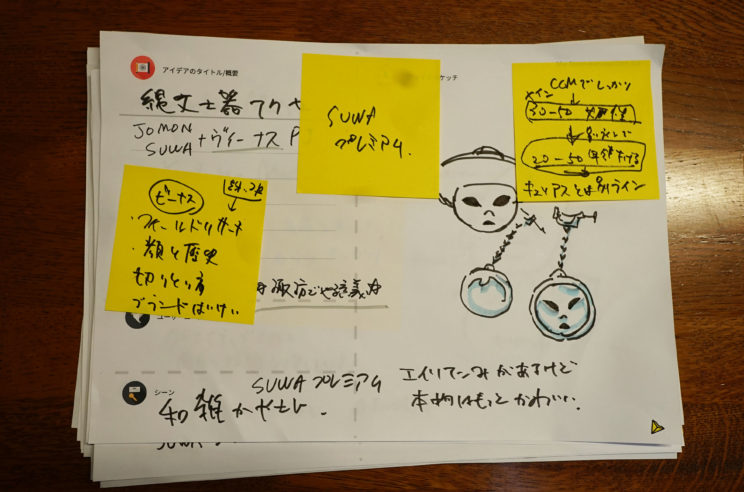

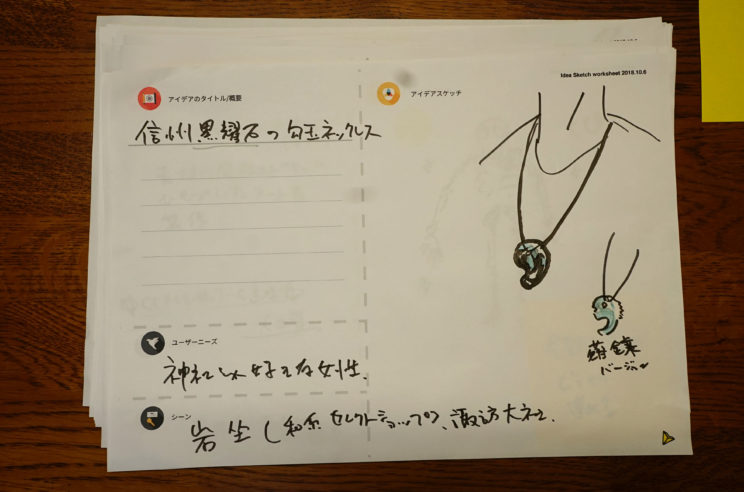

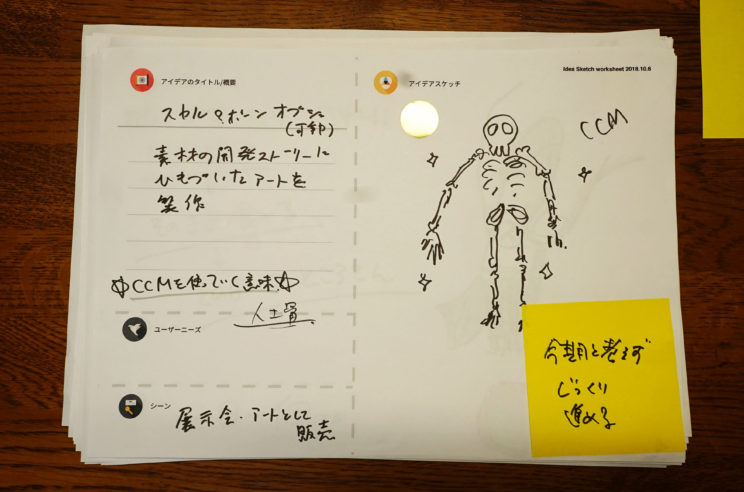

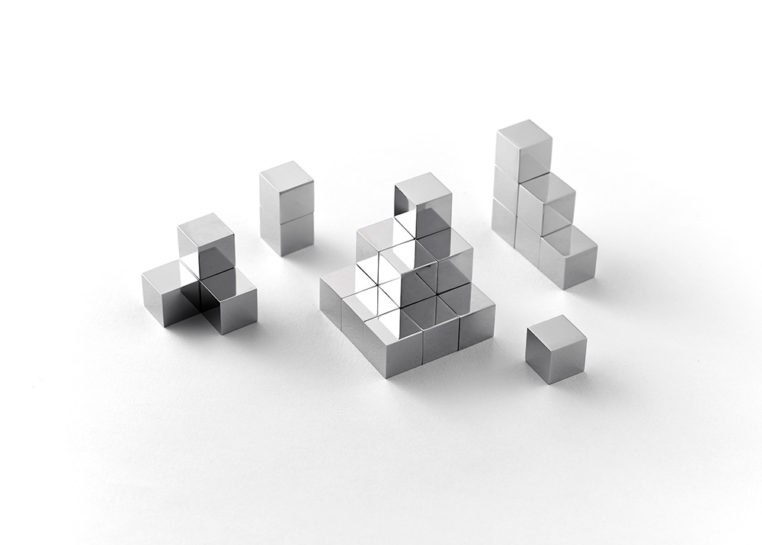

2016年からSUWAデザインプロジェクトに参加し、今年が3年目となる松一。2016年には、プロダクトデザイナーでもあり合同会社シーラカンス食堂として地域財産を伝える活動を行う小林さんとコラボし、鏡面加工の性質を利用した「くっつくキューブ」を完成させました。

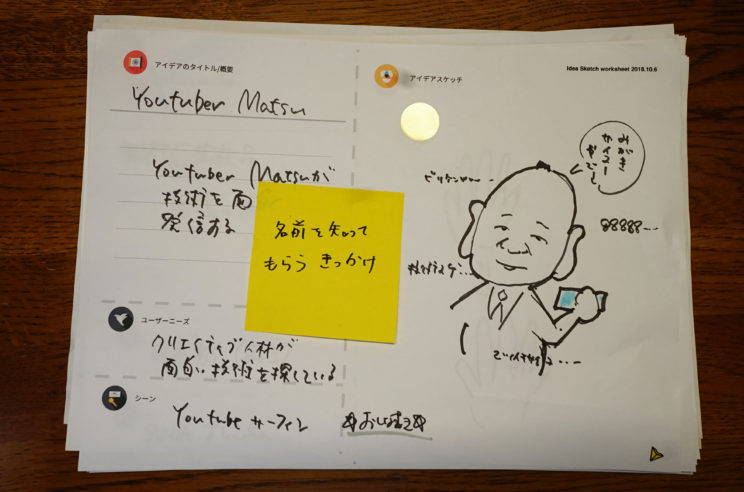

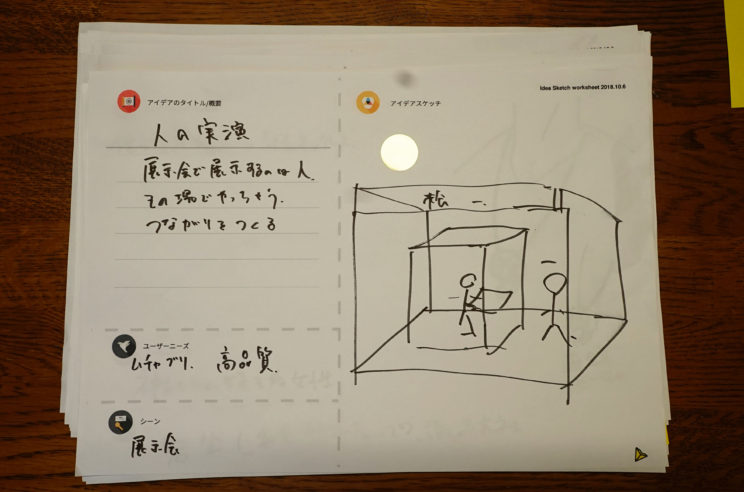

「この経験から、技術を外へ伝えることの大切さを知った」と語るのは、松一の代表取締役社長・松澤さん。今回はよりステップアップした段階へと挑みます。「研磨といえば松一」というイメージを伝えるだけでなく、定着させるために何ができるのかを、ワークショップで考えました。いわば、研磨技術アピールのための土台作りです。研磨事業においてリピーターだけでなく新規獲得を多く獲得していくことを目標に、松一の挑戦が再び始まりました。

“松一だからできること”を明確化していくと、まずは対象者と供給物を整理して“研摩屋松一のサービスメニュー”なるものを作るべきだという話に。これが技術を伝えるツールになります。

サービスメニューは対象を「全ステークホルダー」「商社・製造業」「大学・研究関係・製造業」と3つのカテゴリに分けました。まずは全ステークホルダーに向けて、「錆びにくくなる」「菌の繁殖が少ない」など、研磨による基本的なメリットを供給します。こちらは大前提の基本メニューのようなもので、差別化にはなりませんが、“磨きの松一”の根幹となるメニューです。そして一段階上の「研磨プラスメニュー」として、松一だからこそできる研磨を、専門性の高い要求が多いであろう商社や製造業に向けて発信します。さらに大学や研究関係のオーダーに対しては「教育・研究メニュー」として、研磨に関する学術的なデータや、技術の伝承を供給します。このように松一が持っているものを明確化し、整理してクライアントに提示してあげることで、オーダーがしやすくなりますし、“研磨といえば松一”というイメージがつきやすくなります。

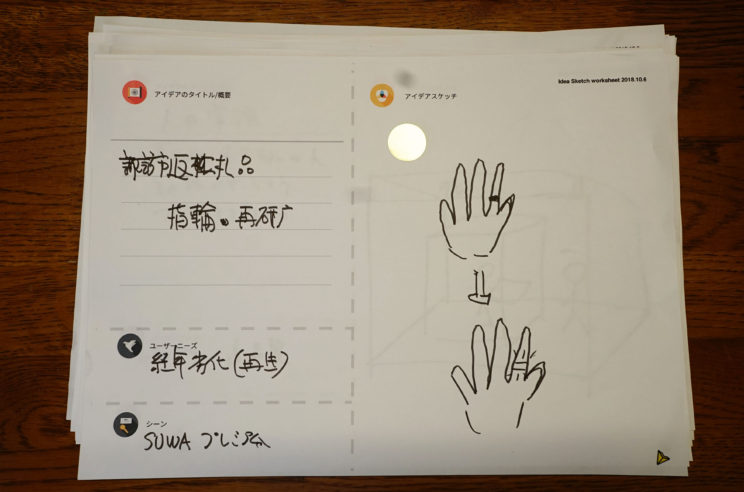

さらにもうひとつ注目すべき、松一の強みがありました。それは東北復興支援のための取り組みとして、被災地である岩手県・釜石市の材料を使ったジュエリーの自社ブランド「CURIOUS」「誕護 (tan:go)」を持っていること。これを上手く利用して、今度は松一の研磨技術力の高さを“魅せる”ための、プロダクトづくりに挑戦します。そしてそのために再びクリエイターとのコラボレーションを実施することに!今回のパートナーは、東京とニューヨークを拠点に現代美術家コラボレーターとして作品制作からマネジメント、企画まで手掛ける、株式会社ナガエプリュスのブランドマネージャー・鶴本さんです。CURIOUSと誕護 (tan:go)について鶴本さんが着目したのは、使われている「コバリオン」という新素材。錆びにくく、傷がつくにくく、厳かな輝きが半永久的に続き、金属アレルギーを引き起こす心配も限りなく減らした、夢の金属です。

このコバリオンを使った指輪を鶴本さんがデザイン。長野で出土し国宝となった縄文土器「縄文のヴィーナス」からインスピレーションを受けた、曲線的で洗練されたデザインです。このデザインに、松澤さんの研磨を掛け合わせて、プラチナのような輝きを放つ上質な指輪が完成しました。

「時計はデザイナーさんと話をして作る世界。時計部品加工の経験があったので、デザイナーさんとやりとりするのも苦じゃないんです。だから今回もこういう企画にすんなり溶け込むことができたし、商品化まで漕ぎ着けることができたのだと思います。今度、東京でsuwa megamiの展示もします」

このように今では、研磨技術のアピールやその伝承に大きな力を注いでいる松澤さん。しかし3~4年前までは、全く逆の考えを持っていたそう。

「SUWAデザインプロジェクトを最初に始めた時も、自分の技術を守りたい思いが強かったんです。でもクリエイターさんと仕事をして、僕らとしては“ふつう”の技術でも、デザインや伝え方に注力することで、驚いてくれる人が沢山いた。すごく嬉しかったし、そういうものなんだなって。それから頭の中が柔らかくなり始めました」

さらにこのプロジェクトには、松澤さんの奥様である奈美さんも携わっていました。終わりに、奈美さんはこう語ってくださいました。

「今まで伝えていく力の無さに歯がゆさを感じていましたが、デザインと発信方法の力次第で伝わり方が変わる事を実感しました」

モノがたりに参加した

立役者からのコメントComment

株式会社松一 代表取締役社長 松澤正明

profile

1963年2月9日、長野県諏訪市生まれ。私立東海大学工学部経営工学科を卒業したのち、株式会社松一に入社。取締役、専務取締役を経て代表取締役社長就任し、今年で入社35年目となる。独立研究法人「物質・材料研究機構」の外来研究員を経て、兵庫県立大学大学院・工学研究科の社会人大学院生という一面も。得意な分野は、研磨全般、異業種との融合、デザイナーとのコラボレーション。

この記事をシェアする