「フルーツがそのまま「ジュース」になったら面白いだろうな」。そんな思いを実現した開発モノがたり

「フルーツがそのまま「ジュース」になったら面白いだろうな」。そんな思いを実現した開発モノがたり

SUWA製造業の「技術」と「知恵」、そして「思い」を搾りこんだ「カジュッタ」

そんな「思い」をリアルな形で実現させてしまった今回の開発モノがたり。

しかも、生み出したのは諏訪地域の関係者が連携し、製造はもちろんアイデアからデザインまで、

全て「メイドインSUWA」で当たった連携チームです。

開発に向け、チームの中心となられた株式会社ヤマト・渡辺高志代表取締役にお聞きしました。

2011年2月くらいでしたか、とある居酒屋でグレープフルーツサワーを店員さんが作るのをふと見ていると、フルーツをハーフカットにしていて搾っていたんですね。これが搾りづらそうで、しかも果肉も残ってしまい「もったいないな」という気持ちになりました。そこで、フルーツを搾るのに「何か面白いことができないか」と感じたのがきっかけです。

そうして、「搾り器」ができないか考えているタイミングで、商工会議所の職員の方から補助事業である「地域資源∞全国展開プロジェクト」の紹介があり、2011年度の事業として応募したところ、開発に向けた補助の採択を受けることができました。

そこから、2012年2月に開催される東京国際ギフトショーの日本商工会議所ブースでの展示をゴールに定め、そこまでの約10か月の期間でプロジェクトチームを立ち上げたんです。メンバーは、JC(青年会議所)に所属していた時の知り合いや諏訪東京理科大の先生、クローバーデザインの宮本さんが中心となり、そのメンバーで月に1・2回、ヤマト社内で打ち合わせの機会を持ちました。

肝心のフルーツを搾る刃ですが、アイデアを思い付いた年が御柱年度(2010年度)と重なっていたこともあり、ちょうど軸の棒に沿って押し込むと束が広がるオンべに似たようなもの(写真参照)が身近にあったんですね。「これでフルーツの中を搾ると、ココナッツジュースのように外の皮が器になり、面白いな」と感じ、その動きがヒントになりました。

最初に刃を試作して、その刃をフルーツの内側に押す人と中で広げる人とに分かれて実際に搾って試飲してみたところ、これがメチャクチャ美味しかったんです。

次に、搾り機の全体の形ですが、カクテルで飲んで欲しいイメージがあったので、カクテルを調合する器(ジガ―)から、砂時計のような形にしました(写真参照)。

このように様々な過程を経て試作品ができましたので、予定通りギフトショーに出展できました。そこで、マーケティングも兼ね来場者に試飲で提供したところ、飲んだ人は皆「美味しい」とのことだったんです。

さらに、取り組み始めて2年目である2012年度も補助事業としての採択を受けることができ、継続して搾り機の形状を変えながら開発を進めました。

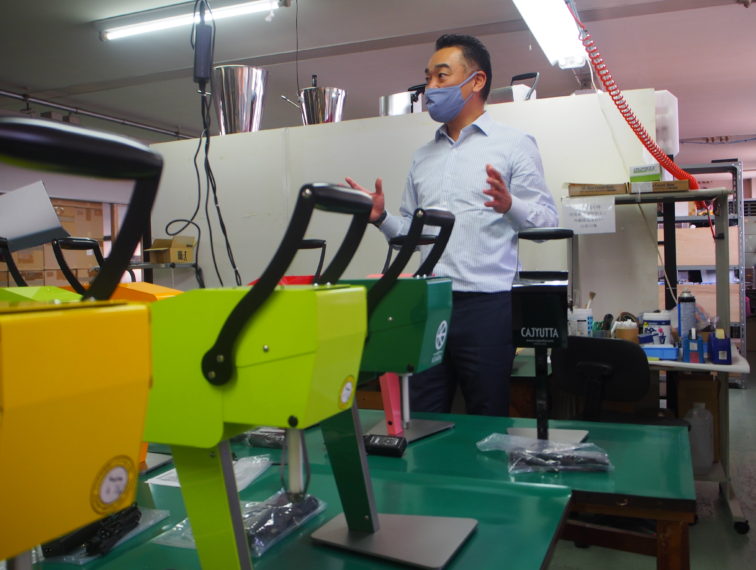

ヤマトでは、カジュッタ内部の部品や切削の刃を製造しました。とはいえ、当社は部品メーカーですから、カジュッタを仕上げる上での塗装や板金加工は諏訪地域の別事業者に依頼したんです。そのような意味では、まさに諏訪の力を合わせて完成した製品だと思います。

我々製造に係る事業者は、自社で製造した品を販売して地域のために収益を上げることを使命感で取り組んでいます。諏訪にはそのような会社が多いと感じますね。

「カジュッタ」自体も2014年度に完成して終わりではなく、その後も掘削の部品板厚のサイズも見直しながら調整もしています。それに、内部で使用している部品の数も、当初から今に至るまで減らすことで、効率化もしています。

その他でも、最初の削る刃はステンレス製だったのですが、耐久性に弱さもあったのでチタン製に変えてみたりもしています。大よそですが、一本の刃で1,000~2,000個のフルーツを搾ることが可能になっています。

展示会に積極的に出展し、多くの人に美味しさを繋げます

色々な書籍にも取材で取りあげてもいましたが、実は、商品の紹介だけだと「そんな機械があったんだ」で終わってしまうことが多いです。

その点、展示会ですと、来訪者に実際にカジュッタで搾ったジュースを飲んでもらう機会が生じます。そのような試飲を通じて、「美味しい」が実感となって初めて販売に繋がります。

カジュッタは、どうしても一気に売れるわけではなく徐々に広まっていく製品です。ですから、そうした展示会で寄せられる「いいね」が、さらに別の事業者からの問い合わせにも繋がるわけですし、試飲を通じ、諏訪地域のブランド価値もボトムアップされると思います。

そのため、未だ「カジュッタ」を知らない人の方が多い状況ですが、その分だけ売れる見込みも多いと感じますね。まだまだ国内でも長いスパンで販売を継続したいです。

これまでの納入実績ですが、地元や首都圏はもちろん、北海道から沖縄まで日本国内で納品しています。しかも、カジュッタを活用したメニューやPRの方法も導入した各店舗で工夫しバラエティーに富んでいますので、そちらがSNS上でアップされていますから、見る人のイメージを膨らめながら更に広まっているんです。

また、飲食店だけでなくプールやバーの他、料理学校に納品した例もあります。

ある観光地では6台まとめて納品したケースもありますし、JA関係では、みかんやメロンの産地向けに納入した実績もあります。最近だと、とある会社の社員食堂から問い合わせもあったりしましたね。

納入実績も多様ですが、カジュッタのカラーも今では7色で展開して多様になっています。

カラーバリエーションも最初は白・黒・オレンジの3色だけだったですが、顧客の方から、「こんな色はないですか?」とリクエストがあり、レパートリーを増やしていったんですね。そうなると、「この色ならウチの店におきたい」という新たな展開に繋がっていきます。

モノがたりに参加した

立役者からのコメントComment

株式会社ヤマト 代表取締役社長 渡辺 高志 氏

今の時代、頭の中で考えている商品を検索すると、ほとんどのモノが世の中にあります。

有りそうで無かった果汁搾り機ができたキッカケは、シンプルなところからなんですよね!

ヒントを見つけ出す思考を持っていないと見つからないことが沢山あると思います。

カジュッタを販売していくことで、本体㈱ヤマトの精密部品分野とは違う分野の方々と出会い、

新たなビジネスチャンスに繋げていかれるように貢献したいです。

profile

株式会社ヤマト代表取締役社長。1970年2月、長野県諏訪市生まれ。

この記事をシェアする